Historia

El retraso de la medicina en Chile en los albores de la República

Por Dr. Alejandro Peña Martínez

Santiago Ramón y Cajal, neurohistólogo español y Premio Nobel de Medicina 1906, decía que “al carro de la cultura española le faltaba la rueda de la ciencia”. Esta veraz afirmación se reflejó también en el lento desarrollo de las nacientes repúblicas americanas tras su liberación del dominio español. Este hecho fue reforzado por la influencia que tenía la Iglesia Católica, que en esa época se oponía en algunos aspectos al pensamiento laico racional.

Para ejemplificar el grado de incultura que heredamos, resulta ilustrativo citar un artículo del diario El Araucano del 22 de Mayo de 1835, donde señala que de todas las naciones europeas, exceptuando Rusia, España era el país donde la instrucción pública había progresado menos.

“El censo de 1805 no contaba más que 29.000 estudiantes o uno por cada 346 habitantes, 34 veces menos que en Suiza, Alemania, Inglaterra, Escocia, los Países Bajos y Prusia, y 20 veces menos que en la Francia actual. Si esta proporción existe todavía en la Península, ahora hay cerca de 40.000 niños que reciben educación regular, cuando 1.466.000 deberían gozar de este beneficio… Una instrucción primaria para el pueblo y una mejora de educación entre las clases superiores proporcionan aquel estado social perfeccionado, sin el cual no pueden menos hoy día que declinar y caer los pueblos a pesar de cuantas dádivas le haya dispensado la Providencia”, indica la publicación.

Esta cita histórica muestra claramente que España no contaba con lo que, hasta el día de hoy, es considerado como la clave del desarrollo de un país: altos niveles educacionales, tanto en calidad, como en acceso masivo a la enseñanza.

Si el grado de incultura que había en España era importante, la situación de las nacientes repúblicas hispanoamericanas era aun peor, lo que se agravó al no existir una clase dirigente medianamente instruida. En el caso de Chile, Diego Portales fue quien salvó al país de este vacío social y administrativo, y convirtió en poco tiempo a nuestro país en un referente para el resto de Latinoamérica.

Cabe recordar que en Chile ni siquiera había imprentas durante el siglo XVIII y las maquinarias sólo llegaron al país tras la solicitud de la Junta de Gobierno en Noviembre de 1811. Para entonces en la Universidad de San Felipe se habían formado unos pocos médicos, cuyo nivel educacional dejaba bastante que desear, razón por la cual estaban socialmente desprestigiados. Tanto así que la población temía consultarlos y prefería acudir a curanderos o expertos en hierbas medicinales para curarse de sus enfermedades.

Los albores de la República

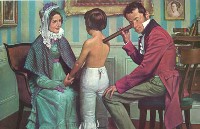

Después de 1818, cuando Chile se independizó y abrió sus fronteras a extranjeros, comenzaron a llegar médicos europeos, especialmente ingleses y franceses, que traían una mejor formación, que les permitía explicar los síntomas de las enfermedades como una desviación de la norma fisiológica y no atribuírlos a causas misteriosas o esotéricas.

En 1835 había sólo 10 médicos en Santiago: los británicos Juan Blest, Guillermo Blest y Nataniel Cox y Thomas Amstrong, los franceses Carlos Bouston y Julio Lafargue, los españoles Manuel Julián Grajales y Juan Miquel, el peruano Blas Saldés y el chileno Pedro Morán.

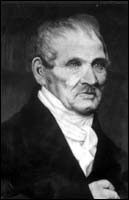

A esta lista se agrega el francés Lorenzo Sazié, quien en 1934 fue contratado en Francia por el gobierno de Chile para enseñar Cirugía. Este médico había sido discípulo del connotado profesor René Laennec -inventor del primer estetoscopio de madera- e introdujo al país nuevos procedimientos de estudio, particularmente la auscultación cardiaca y pulmonar, cuyo uso se había generalizado en Europa en la década del ‘30.

Los métodos que utilizaba el doctor Sazié, fueron incomprendidos y rechazados por algunos de sus colegas, quienes argumentaban que estos exámenes no tenían valor alguno, demostrando de paso el gran desconocimiento que había en Chile sobre los últimos avances médicos.

Ya en 1833, dada la escasez de médicos y las graves epidemias que afectaban al país, las elevadas cifras de mortalidad, sobre todo infantil, el Gobierno había decidido abrir una escuela de medicina. Sin embargo, las autoridades observaron que había muy poco interés de los estudiantes en seguir esta carrera. Según relatos del historiador Diego Barros Arana, esto sucedía porque los jóvenes de la época consideraban que esta era una profesión “indigna de ser ejercida por caballeros, esto es, por individuos pertenecientes a las clases decentes y acomodadas y propia para hombres de condición inferior”.

Al respecto, un artículo publicado en el diario El Araucano de enero de 1833, después de señalar la afluencia excesiva de estudiantes en busca del título de abogado, lamentaba que se mirara “con tanto desdén la nobilísima profesión médica, tan importante a la humanidad y cultivada con tanto ardor y esmero en todos los países civilizados”.

Pese al inicial desinterés de los jóvenes, el Gobierno aprobó la apertura de la Escuela de Medicina, acontecimiento que se llevó a cabo el 15 de abril de 1833. En un comienzo la carrera fue dirigida los profesores Vicente Bustillos en Botánica, Guillermo Blest en Medicina General y Pedro Morán en Anatomía. Al año siguiente se incorporó Lorenzo Sazié como Profesor de Cirugía, Obstetricia y Ginecología.

La apatía juvenil no era lo único que atentaba contra el normal desarrollo de la carrera. En su primer año de actividades, el curso de Medicina se abrió con 22 alumnos, número que por diversos motivos se redujo a 8 estudiantes a fines de 1833. De éstos, 4 fallecieron por infecciones transmitidas por cadáveres o pacientes y sólo los 4 restantes lograron recibir el título de Médico Cirujano en 1842: Francisco Rodríguez, Luis Ballester, Juan Mackenna y Francisco Javier Tocornal, hijo del Ministro del Interior y Canciller del gobierno de José Joaquín Prieto, Joaquín Tocornal Jiménez.

El Médico del Choapa

Pese a que los primeros estudiantes de medicina pertenecían a la clase alta, en amplios sectores de la sociedad subsistía la idea de que esta tarea debía ser ejercida sólo por “hombres de condición inferior”, existiendo además una profunda antipatía contra gran parte de los galenos pues eran considerados poco aptos, ya que sus tratamientos muchas veces tenían resultados perjudiciales. En apoyo a esta creencia, se decía que la gente que vivía en el campo y que nunca había visitado un médico era mucho más longeva y saludable que los citadinos que acudían a las consultas de los profesionales. Por el contrario, en esa época la gente tenía una fe casi ciega en los curanderos y yerbateros, individuos que gozaban de toda la confianza de la población.

Uno de estos personajes se había convertido en una verdadera celebridad, tanto así que su fama se extendió por todo el país. Se trataba de Pablo Cuevas, un anciano de 86 años originario y habitante de la hacienda Choapa, cercana a Illapel. Analfabeto y de condición muy humilde, el hombre había practicado su particular forma de medicina desde la juventud. Sin embargo, dicha labor nunca le proporcionó los recursos para salir de la pobreza.

Según la gente de la época, Cuevas diagnosticaba con absoluta seguridad cualquier dolencia con sólo ver al paciente, y mirar y arrojar al aire la orina del enfermo, que se le presentaba en una vasija. De este modo, todo mal era curado con rapidez y eficacia sólo con hierbas cuyas cualidades había llegado a conocer, supuestamente, por gracia divina.

Tal como ocurre con otros personajes populares, que se supone tienen poderes sobrenaturales, las personas relataban cientos de historias sobre milagrosas curaciones que el llamado Médico del Choapa había logrado al tratar a pacientes que no habían encontrado cura en la medicina tradicional.

A tanto llegó la fama del curandero que en Marzo de 1835, Don Mariano Egaña, Director del Instituto de Caridad y artífice de la constitución de 1833, dirigió un memoradum al Presidente de la República, Don José Joaquín Prieto, para que contratara los servicios del curandero y, por su avanzada edad, recomendaba enviar a una o dos personas para que se instruyeran a partir de la sabiduría del hombre de Choapa en el uso de las hierbas medicinales.

Esta petición recibió una favorable acogida por parte del Presidente Prieto y del Ministro del Interior, Joaquín Tocornal, quien comisionó al profesor de Botánica de la recién fundada Escuela de Medicina, Don Vicente Bustillos, entregándole 200 pesos del Ministerio del Tesoro, para cumplir la misión de reconocer las hierbas usadas con posibles propiedades curativas.

Paralelamente, el propio Joaquín Tocornal envió al curandero una carta explicándole que las autoridades del Gobierno deseaban perpetuar sus conocimientos curativos, pues los consideraban como un valioso conocimiento para el beneficio de la humanidad. Con este propósito el yerbatero debía dar las instrucciones para formar una colección de plantas medicinales y responder a todas las preguntas del profesor Bustillos.

Frente tal misiva, el Médico de Choapa se manifestó dispuesto a colaborar y a acatar la voluntad del Gobierno, a cambio de un loteo de terreno de la hacienda Choapa que era propiedad de la Beneficencia Pública. Esta petición quedó sin efecto pues Pablo Cuevas falleció pocos meses después.

En tanto, por motivo que Vicente Bustillos explicó en un largo comunicado que envió al Ministro Tocornal, su visita al curandero no tuvo los resultados favorables que el Gobierno esperaba.

En primer lugar, el académico señalaba que la visita se había efectuado en otoño, época en que la mayor parte de las plantas estaban marchitas, más aún dada la aridez del Norte Chico, lo que hacía muy difícil su reconocimiento y clasificación incluso para un experto.

Segundo, debido a su avanzada edad la información que el curandero le proporcionó a Bustillos era confusa y muchas veces contradictoria, por lo que éste último no había podido reconocer con claridad los diferentes tipos de plantas y sus propiedades curativas.

Tercero, el tiempo para entrevistar al curandero fue escaso, porque en un comienzo el Médico de Choapa estaba demasiado ocupado atendiendo a sus pacientes y poco después de la llegada del profesor Cuevas cayó enfermo, prometiendo al académico que le entregaría mayor información en la primavera, pues rebrotaban todas las plantas que debían investigar. Lamentablemente para Bustillos el curandero no se recuperó de su enfermedad y falleció en el invierno de 1835.

Como si esto fuera poco, al estudiar las plantas que alcanzó a reconocer, fue imposible develar las propiedades “milagrosas curativas” que lograba el curandero al administrar dichas hierbas. Con todo esto, Bustillos quedó convencido de que los conocimientos del Médico del Choapa no eran transferibles y que habían sido concedidos por Dios para que sanara a los pobres.

Según Barros Arana, esta opinión era compartida por muchas personas que creían firmemente que el don de curación de Pablo Cuevas era un favor especial del cielo, que el agraciado podía usar ampliamente pero que no podía transmitir a otras personas.

De este modo, en vista de que el particular talento no puede ser transmitido y ningún otro curandero logró hacerse de la fama del Médico de Choapa, con el correr de los años la medicina tradicional fue ganando cada vez más terreno, sobre todo gracias a los avances científicos que le dieron el respaldo suficiente para lograr la confianza de la población, por sobre los tratamientos alternativos y populares.