Patrimonio hospitalario

Monumentos de la salud

En la segunda mitad del siglo XIX, las epidemias y la falta de higiene provocaban cientos de muertes: peste bubónica, cólera y tifus, eran sólo algunas de las enfermedades que afectaban a la población. De hecho, en 1872 un fuerte brote de viruela afectó a la ciudad de Santiago e hizo subir la mortalidad infantil al 80 por ciento, provocando un estado de pánico general.

Para entonces, el panorama hospitalario era desolador. Sólo existían diez recintos, modestos y de origen colonial. Más que lugares de tratamiento, eran sitios destinados a aislar a los enfermos y cuidarlos hasta su muerte. Frente a este escenario, algunos médicos jóvenes especializados en Europa, comenzaron a difundir la imperiosa necesidad de aumentar la infraestructura sanitaria.

El Presidente Federico Errázuriz Zañartu, recién llegado al poder, compartía la inquietud por la falta de establecimientos hospitalarios, y pidió al ministro de Justicia, Culto e Instrucción, Abdón Cifuentes, que organizara un equipo de trabajo para enfrentar las precarias condiciones de la salud pública. Allí se dieron cita respetables y prestigiosas personalidades de la época, entre las que se encontraban José Joaquín Aguirre, director de la facultad de medicina; Benjamín Vicuña Mackenna, intendente de Santiago; el entonces diputado Ramón Barros Luco y el banquero Domingo Matte.

La misión de este grupo era conseguir donaciones particulares para la construcción de un gran hospital para enfermos comunes (El Salvador) y un lazareto para variolosos en las afueras de la ciudad (San Vicente de Paul). La ardua labor de la comisión dio buenos resultados, pues en seis meses reunieron más de 350 mil pesos. Con esta suma, significativa para la época, se compró un vasto solar de 12 cuadras que los Padres de la Merced poseían en el barrio de la Providencia y algunas quintas en la Cañadilla. El dinero también sirvió para iniciar la construcción de los dos establecimientos: el del Salvador en la Providencia y el de San Vicente de Paul en la Avenida Independencia, donde hoy se encuentra el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

El Salvador

La construcción del servicio hospitalario se debió a la inquietud del Estado por la alta mortalidad infantil y las epidemias de viruela que afectaban periódicamente al país.

En 1872 se puso la primera piedra en los terrenos de la antigua “chacra Baraínca”, en el barrio de la Providencia. Como se quería aprovechar el lugar para la enseñanza de la medicina, múltiples quejas aparecieron en la prensa de la época por “la torpeza de comprar un terreno que dista veinte cuadras de la Plaza de Armas, lo que obligaría a los alumnos a tener un caballo o pagar un coche”.

El Hospital del Salvador fue proyectado por el arquitecto Ricardo Brown y su construcción se inició en 1873. Para evitar contagios se optó por un modelo de pabellones separados con orientación predominantemente norte; amplias ventanas, galerías y salas muy altas con pisos de madera, parque propio y servicios higiénicos independientes.

La obra, que comenzó con muchos bríos, fue detenida al poco tiempo por falta de dinero, pues los donativos de los ciudadanos y los recursos con que contribuyó el Estado, sólo alcanzaron para terminar el Hospital San Vicente de Paul, mientras que El Salvador quedó en cimientos. Además, la crisis que afectó al país desde 1875 a 1879, impidió que el Fisco pudiese invertir fondos en su terminación.

Provisoriamente, los enfermos fueron recibidos en la casa de campo que los sacerdotes mercedarios tenían en los terrenos adquiridos junto al Callejón de Baraínca, actual Avenida Salvador. Asimismo, sobre los cimientos del hospital se edificaron grandes barracas con tablones para la asistencia de los variolosos; pero eran tan malas y heladas, que se constituyeron en una simple antesala del cementerio. Sólo en 1888 se consiguieron más fondos para concluirlo, no ya sobre el plan de 1872, sino bajo uno nuevo creado por el arquitecto Carlos Barroilhet.

Las cinco salas iniciales de El Salvador fueron construidas en 1889 y 1890 bajo la vigilancia de Miguel Felipe del Fierro, su primer administrador. Las cinco siguientes, que cierran el primer patio por el oriente y parte de la administración, se edificaron desde 1891 con la supervisión de José Manuel Infante. Ese mismo año, gracias a fondos aprobados por el Congreso, se prosiguió con las otras diez salas, el pabellón de la maternidad, el de cirugía y los departamentos administrativos. A fines de 1905, el hospital quedó concluido con todas sus áreas funcionando.

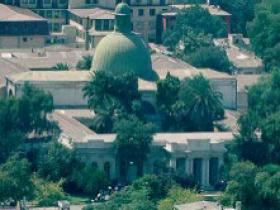

El gran conjunto, exponente de la arquitectura hospitalaria del siglo XIX, se estructura en torno a una capilla de la planta en cruz latina y a claustros rodeados por corredores, en los que destacan las hileras de columnas talladas en una sola pieza.

El uso intensivo del establecimiento a lo largo del siglo XX y las numerosas ampliaciones, deterioraron y desdibujaron en forma notable el Hospital. A esto se sumó que fue una de las instalaciones sanitarias más dañadas por el terremoto del 3 de marzo de 1985. Incluso, varios sectores del recinto quedaron inhabilitados, entre ellos la fachada principal. Por este hecho, debieron ser evacuadas a otras dependencias las unidades de oftalmología y el servicio dental.

En agosto del mismo año, de acuerdo con el Decreto N° 245 publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Educación declaró Monumento Histórico la fachada principal del recinto hospitalario y el núcleo central, que comprende el primer y segundo patio con sus edificios circundantes y la capilla.

La resolución fue adoptada en virtud de la “conservación de esta obra de valor histórico y arquitectónico, testimonio del desarrollo de nuestra sociedad en las últimas décadas del siglo XIX en el tratamiento de la salud pública”, según detalla la disposición legal.

Paralelamente, la municipalidad de Providencia decidió recuperar las construcciones más valiosas del hospital: la casa de las Hermanas de la Caridad y la capilla. Esta última, abandonada por décadas, estaba agrietada y con su ornamentación en pésimo estado. Los trabajos se encargaron al arquitecto León Rodríguez, especialista que había proyectado la restauración de la Iglesia de San Francisco. La idea fue que, de trasladarse en algún minuto el hospital, permaneciera el núcleo patrimonial con su pequeño parque adyacente por el norte.

El templo es el principal testimonio de los orígenes de la institución hospitalaria, fundada para aislar las victimas de las pestes que afectaban la población santiaguina. El diseño original corresponde a una monja arquitecta, de la Congregación de las Hermanas de la Caridad, religiosas francesas especializadas en hospitales y traídas por Manuel Montt para atender a los enfermos.

Por razones de espacio, la capilla tiene los brazos más amplios que la nave central. Tanto las imágenes como los vitrales de Genoble del templo son de procedencia francesa y como están a baja altura es posible apreciarlos con facilidad. En la parte superior, la gran cúpula aparece pura y limpia de todo ornamento, destacando como una imagen tradicional del paisaje urbano de Providencia.

A su vez, la casa de las Hermanas de la Caridad se restauró instalando la biblioteca médica en su segundo piso. El elegante edificio de acceso se intervino para recobrar la fachada de Carlos Barroilhet, con toda su balaustrada.

San Vicente de Paul

Parte de los 350 mil pesos que logró reunir la comisión liderada por Benjamín Vicuña Mackenna y Ramón Barros Luco, se invirtió en la compra de unas quintas en la Cañadilla, actual Avenida Independencia.

En mayo de 1872 la Junta Directora designada para la construcción del servicio hospitalario, encargó al arquitecto italiano Eusebio Chelli la confección de los planos del lazareto. Sin embargo, su colega Carlos Stegmoller fue quien llevó a cabo el proyecto y la conducción de las obras.

El establecimiento inauguró sus primeras diez salas en 1875 y abrió definitivamente sus puertas un año más tarde. Al igual que en el Hospital del Salvador, la atención de los enfermos estaba a cargo de las Hermanas de la Caridad.

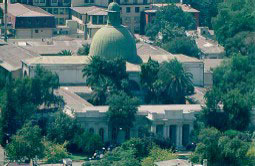

En esa época el nosocomio tenía su entrada mayor en Avenida Independencia y desde su eje principal se disponían los pabellones, conformando una trama que unía los espacios interiores a través de patios y corredores. Una capilla se ubicaba en un pequeño parque al centro del tramado, convirtiéndose en un hito cuya jerarquía dominaba el espacio. Las monjas, en tanto, tenían el claustro en un patio especial, compuesto por pabellones adosados a la fachada sur del edificio del culto.

Entre 1888 y 1895 se realizó en el hospital la construcción de las naves para mujeres, obra del arquitecto Juan Geiger. Diez años después sería el turno de la maternidad, según planos del francés Henri Grossin. Esta obra, detenida durante un tiempo, fue retomada en 1913 por Ricardo Larraín Bravo.

En 1936 la Junta de Beneficencia aprobó los planos de un nuevo recinto hospitalario, el actual José Joaquín Aguirre, que comenzó a edificarse 16 años más tarde, hecho que implicó la demolición del antiguo Hospital San Vicente de Paul, del cual sobrevive sólo un pabellón de cirugía, el pequeño templo y parte del claustro de las Hermanas de la Caridad.

En febrero de 1981 el Ministerio de Educación declaró Monumento Histórico la Capilla del Antiguo Lazareto de San Vicente de Paul, en virtud de que “se encuentra ligada a la historia y tradición de la medicina chilena (...) Asimismo, por sus especiales características arquitectónicas basadas en un plano cruciforme”, según detalla el Decreto N° 73, publicado en el Diario Oficial en febrero de 1981.

De hecho, el templo se levanta sobre una planta en cruz latina. Sin embargo, sus brazos laterales, que nacen cerca del centro de la nave central, se prolongan al norte y al sur con grandes recintos adosados, lo que da al volumen exterior del edificio la apariencia de una cruz griega. Su torre cuadrada es de herencia italiana y está enmarcada por pilastras hasta la cubierta.

Los contrafuertes que modulan la fachada, los vanos de medio punto inscritos en arcos simulados y la franja decorativa de pequeños arcos tapados que rodean el edificio bajo la cornisa superior, acercan esta capilla al estilo neorromántico, expresión arquitectónica poco frecuente en Chile.

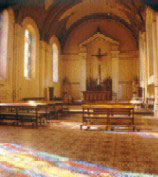

El interior de la obra, en tanto, se distingue por dos bóvedas de medio punto, que en su intersección forman una bóveda por aristas, y dos coros de las Hermanas de la Caridad situados en cada uno de los dos brazos laterales, con sus barandas y alfarjes tallados en madera. Estas bóvedas están adornadas con pinturas que asemejan relieves.

En vista del pésimo estado en que se encontraba la histórica capilla, en 1994 comenzó a gestarse un proyecto de restauración y mejoramiento, el cual proyecta dotar al templo de un oratorio, dos velatorios, baños públicos y una sala de catequesis.

Tras un diagnóstico de estructura, realizado por especialistas del Instituto de Conservación Histórica y de Restauración de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en una primera fase fue posible reparar la techumbre del inmueble. Posteriormente, gracias a donaciones, se pudo restituir 18 vitrales de la iglesia creados a partir de los escasos cristales franceses que sobrevivieron a los diferentes actos vandálicos que afectaron al templo.

En 1997 se constituyó la Fundación Capilla San Vicente de Paul, que busca continuar con la restauración del inmueble, a cargo de los arquitectos Nieves Balbontín, Ricardo Atanasio y Antonio Sahadi, quien además es director del Instituto de Restauración de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Un año más tarde, se hizo efectivo el testamento del químico farmacéutico francés Roger Culy Leyrit, quien trabajó con las religiosas del hospital y decidió donar todos sus bienes -alrededor de 300 millones de pesos- para la restauración de la capilla.

La segunda y actual etapa del proyecto comprende la reparación de la iglesia propiamente tal, para restituir elementos arquitectónicos originales de la construcción. Al mismo tiempo, los encargados corregirán algunos defectos estructurales, sin cambiar la esencia del templo. Para ello, deberán trabajar en su torre cuadrada, fachadas, suelos y muros, de los cuales rescatarán filigranas y pinturas, que durante años han estado cubiertas por látex.

La última fase de restauración implica rediseñar una zona de 25 metros cuadrados que circunda la capilla, con el fin de crear un espacio grato y acogedor de encuentro. Además de las funciones litúrgicas, una vez reparado, el templo se utilizará como centro de extensión artística y cultural y como escuela-taller donde se formarán artesanos especialistas en restauración.